問題解決力を身につける環境づくり

ドクター学生の問題解決力を高める教育を

私は10年程民間企業での勤務経験があるのですが、その時からドクター学生の教育に大変興味がありました。というのも、博士号を持って入社してくる学生の多くが、企業で使えなかったからです。言われたことは真面目にやるけれど、不都合が起こったときに自分で判断できず、どうしたらいいか全くわからない状況になる。つまり、問題点を見つけ出して解決方法を考えるという、大学で本来訓練されるべきことがなされていないなかったのです。

恐らく、大学ではドクターコースの学生が先生の手足に使われていて、給料で雇われているポスドクや若い教員がやるべき仕事を、学生がやらされていたのでしょう。その結果、学生達は先生に言われる通りにやっておけば博士号がもらえるし、わざわざ自分でモノを考える必要性を感じなかったのです。そんな様子を見ているうちに、大学で教育をやりたいと思うようになってきたのです。

電気回路も吊り橋も原理は同じ

問題解決能力を身につけるには、百科事典的あるいはweb検索で出てくるような知識をいくら覚えてもしかたがありません。物事の本質を見るような考え方が必要。一つのグラフを見た時、なぜここは凸でここは凹かというようなことから考えないといけない。何が原因かわかると、次は予測ができる。私はこういう能力を仮想実験力と呼んでいますが、実験というのはむやみと行うものではなく、頭の中で熟考したことを確認するために行うべきなのです。本質的な考え方を身につけることができれば、様々なバリエーションに対応できる頭の構造になってくる。それがドクターコースの教育だと思うのです。

全ての物理現象の大きな原理は共通します。だから回路が電気的に揺れてくるのと、吊り橋が風で揺れるのも、もとの原理は同じ。原理を知っておけば、機械の分野でも化学の分野でも使える。そういう自信を持って欲しいと思います。

それと、大学で数年間取り組んだ各論(専門)の勉強だけで自分の一生を決めない方がいい。基本を身につけたら、どこでも通用するはずです。この分野しかだめという視点は捨てて、むしろ自分はどこでも通用すると思って欲しいですね。

- 谷口 研二 教授

教育は環境づくり

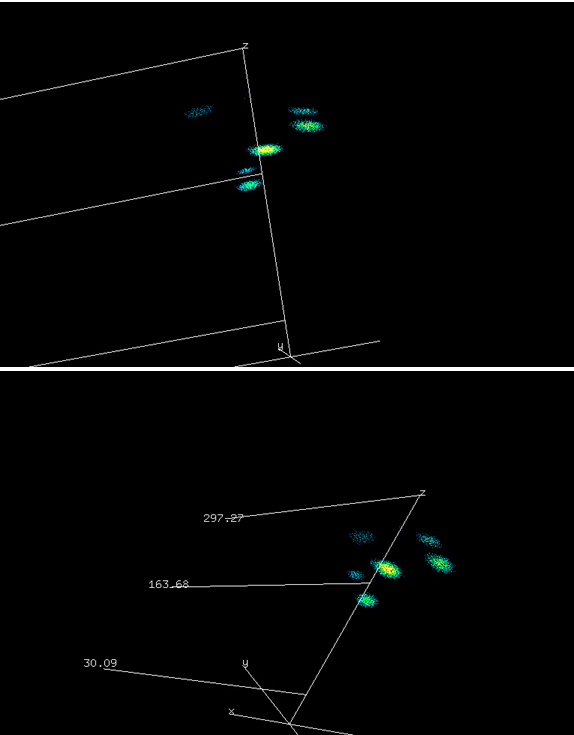

これはドクターコースの学生とは違うんですが、以前、超音波の立体センサの研究で貴重な経験をしました。超音波を使うと単眼で立体視ができるかもしれないと思い、超音波に関しては全く素養が無い私と数名の4年生とで一緒に研究を始めたのです。 まず、超音波レンズの製作から始めたわけですが、超音波は反射し易いのでレンズひとつもなかなかできない。そんな過程で学生達と議論を進めるうちに、学生からいろんな意見が出始めました。私が超音波の素人だから、学生が自分で考えるしか無かったわけです。このテーマで3年間研究を行いましたが、学生達は「ものすごく良い経験をさせてもらった。先生が知らないない分野の研究で、創造の喜びを感じることができた」と大変満足していました。彼らなりに自分で考えたという意識が持てたんでしょう。全て、自分達で考えなければならないという環境を与えたことが良かったようです。

このように学生自身がその気になってくれると、いいアイデアが沢山でてきますよ。だからそういう環境を一生懸命つくりたい。私があれやれこれやれと言うのではなく、学生自身がどうやったらアイデアを出してくれるかを必死で考えています。ほめることも大事ですね。人は誰でも、ひと言ほめられるとポジティブになって、次にまたほめてもらおうと頑張りますから。

学生の教育も、社会人の教育も

私は、学生教育だけでなく高度人材育成センターで行っている社会人教育にも力をいれています。これまで我々が一生懸命身に付けてきたことを、学生や社会人といった垣根を越えて、広く若い人に伝えていく必要を感じているからです。それに、講義を受ける社会人の眼の光は凄いですよ、いい刺激になります。

私は個人的には、研究者は50歳を過ぎたら教育に注力したほうがいいと思っていますし、なにより若い人が研究する環境を整えていくことが大事だと思っています。それは私が本グローバルCOEに注力する一つの理由でもあるのです。

- 超音波センサによる立体画像表示

大学3年生の1年間は大学紛争で授業が無かったから、4年で猛烈に勉強しました。危機感の強いこの学年は、意外といろんな方面で活躍していて、ある意味大学教育の意義について考えさせられますね。