感覚系の研究を通じて視野を広める

ウェットとドライ、両面からの感覚の研究

私たちの持つ「感覚」というものは、物理的な量を検知しているわけではありません。例えば、同じ温度でも熱く感じたり感じなかったりするし、太陽の光で見た赤と蛍光灯の光で見る赤は物理的には全然違うはずなのに、なぜか同じ赤として認識している。私は物理だけに依存しない「感覚」、つまり人間がモノを感じるということがどういうことなのか非常に興味がありました。そこで私は、感覚の中でも視覚系に着目し、網膜や脳の研究をはじめたわけです。

脳がなぜ物理的でない感覚を持つことができるのか、そういう機能を取り入れた機械はできるのか、モチベーションが尽きない課題ですね。こういう考え方の根底は医学にも通じますし、人に優しい機械への応用という面ではエレクトロニクスの分野とも結びつきます。ですから、本研究室には片や生物の飼育、片やコンピュータによるドライな研究というように、手法的に全く異なる2つの研究グループが存在します。両方が目指す大きな課題は一つなのですが、最初はコミニュケーションがなかなか難しかった。最近はドクターの学生が育ってきたので、グループ間の会話が増えて、研究室もうまく動き始めています。

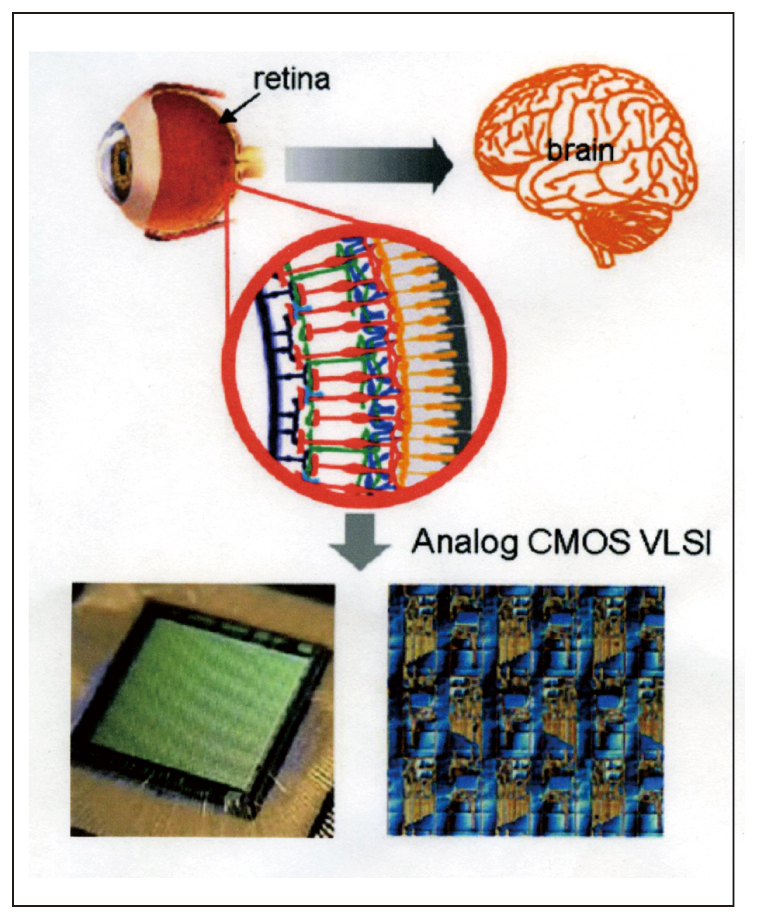

我々が視覚系のセンシングデバイスとして開発したシリコン網膜は、一般的なセンサーへの応用の他にも興味深い用途が考えられます。例えば、身体の動作を検知して音楽にするとか、手話の認識への応用。さらに、患者さんの動作から身体の異常を見つける機能も持つことができるかもしれません。人間の動作には疾病の予兆がいろいろ出ているはずですから。

大きな課題を見つけ出す力を

一方、教育面では、小さな問題を解く前に、大きな課題を見つける力を学生に持って欲しいと常々思っています。日本の工学系の学生は目の前にある問題を解きたがるが、なぜそれをやるのかを考える時間あるいは議論、そういうものが無い。

しかし、グローバルな常識からいうと、自分なりの長期的な課題を若いうちから持つのは当たり前。その部分が日本の大学教育には欠落しており、最近どんどんひどくなっている。ですから、本研究室ではM1の頃は無理にテーマを決めない。大きな課題は何かをじっくり議論してもらいます。課題が決まれば問題は自然に見えてくるし、あとはてきぱきとやることを決めていけばできるわけです。テーマを決めるのが遅いということで、学生には私は評判が悪いかもしれないけれど、そういうことが非常に大事だと思っています。

あと、大学院では視野をどんどん広げなくてはいけない。学生の多くは、講義やセミナーや学会発表が勉強の場だと思っているようですが、その中から面白い発想が出てくることは殆ど無い。私の経験からいうと、面白い発想が出てくるのはたわいもない話をしながら飯を食っているときとか、立ち話をしている時。話の9割はバカな内容でも、たまにポーンとすごい情報が飛び出す。この場では研究の話をしない方がいいんじゃないかとか決めつけないで、いろんな会話の場で素直に研究の話をしたらいいし、大学院にはそういうことが求められているはずですから。

グローバルCOEを通じて様々な会話を

本COEを通じて海外の研究者との交流のチャンスが確実に増えてくるはずです。学生には彼らとの食事やお酒の時間を大切にして、大いに話をして欲しい。それも研究の重要な要素です。研究自体の知識なんていうのはどこでもそんなに変わらないはずで、何でもない会話からいろんなモノを感じて欲しい。世界的に活躍している研究者はそういう情報の集め方がとてもうまい。そういうネットワークに日本も入っていかないと、どんどん取り残されてしまいます。

また、IDERに関しては、何が課題でどういうプロジェクトが必要なんだというところから学生が考えて欲しい。そこが決まってくれば、あとは誰に訊くかを間違えなければIDERのプロジェクトは進んでいく。それだけの人達がこのグローバルCOEには参加してますから。これだけ広い分野の人達が集まっている狙いを学生も理解して、多いに活躍して欲しい。そして本COE を通じて、どんどん視野を広げていって欲しいと思います。

- 八木 哲也 教授

- シリコン網膜

腕をつねったら何故つねったところが痛いんだろう?目玉が飛び出て自分を見たらどう見えるんだろう?感覚というのはものすごく不思議だなあと思っていました。