リモートセンシングを支える機能材料デバイスの開発

安全で安心な生活のためのリモートセンシングシステム

我々の大きな目的は、半導体デバイスの研究を通じた次世代社会における安全で安心な生活の実現です。そのためには高齢者への配慮や健康管理等が必要になるわけですが、我々はセンサーに着目しています。例えば、高齢者が歩く時に障害物を検知できる、自宅で健康状態のチェックができる、さらには手軽に食品の鮮度を調べることができる、そんなセンサーが開発できれば、安全で安心な暮らしの実現に寄与できるはずです。

但し、電子回路を用いたセンサーを機能させようとすると電源が必要になってきます。寿命の長い電池や、燃料電池というものがその対象となる。そして将来的に、センサー自体の消費電力をどんどん減らしていくことができれば、小型の発電デバイスとのインテグレーションの可能性も出てくる。そういう意味で、センサーに加えて発電デバイスの研究も進めています。

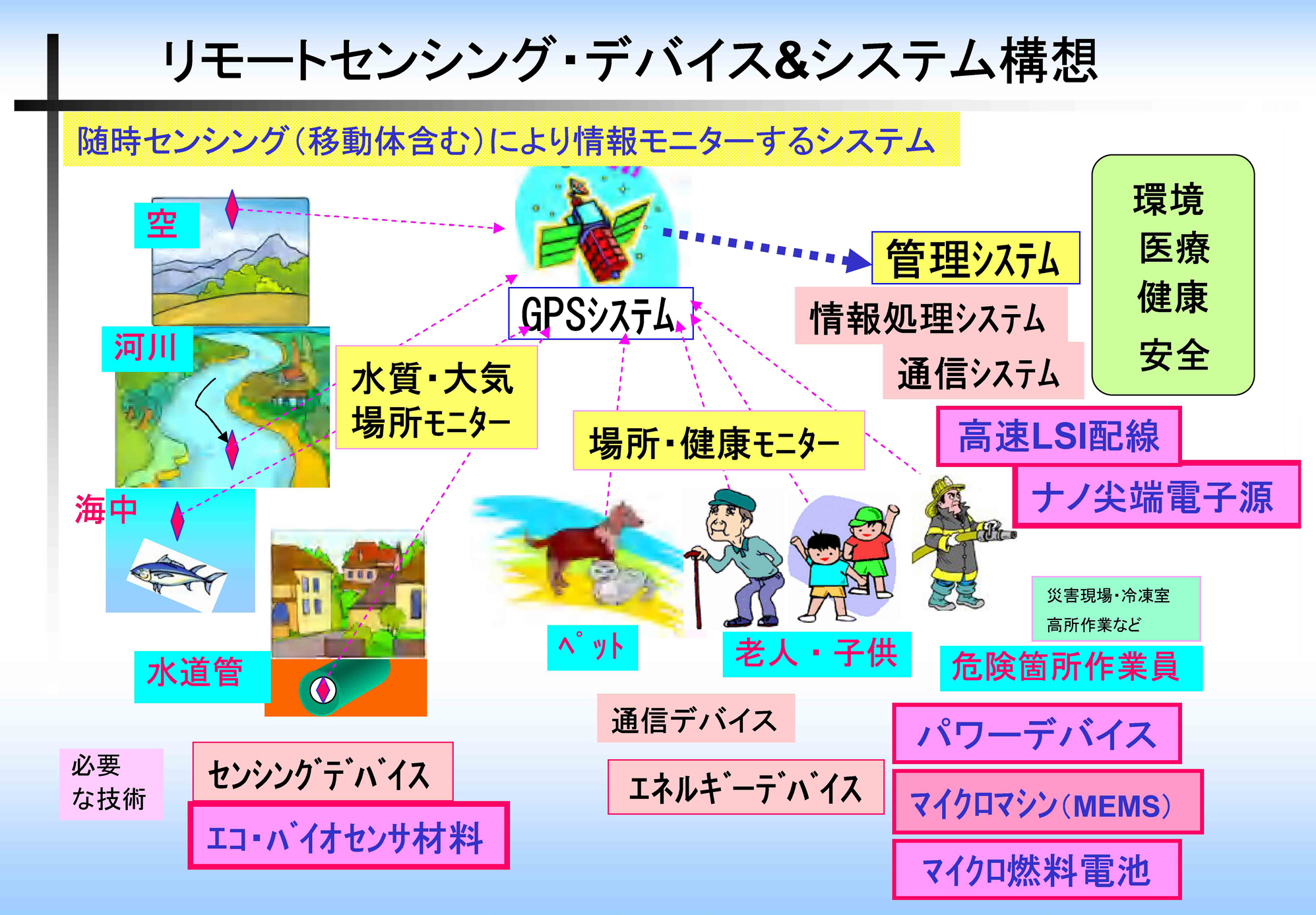

我々の研究の全体概念を下図に示しています。様々な場面で使われるセンサーからの情報を、GPSシステムを通じて処理・管理するリモートセンシングシステムです。我々はこのようなシステムの実現に必要なデバイス製作のための新材料や新しいプロセス技術の開発に取り組んでいます。

- 杉野 隆 教授

- リモートセンシングの概念

センサーと発電デバイスを支えるための研究開発

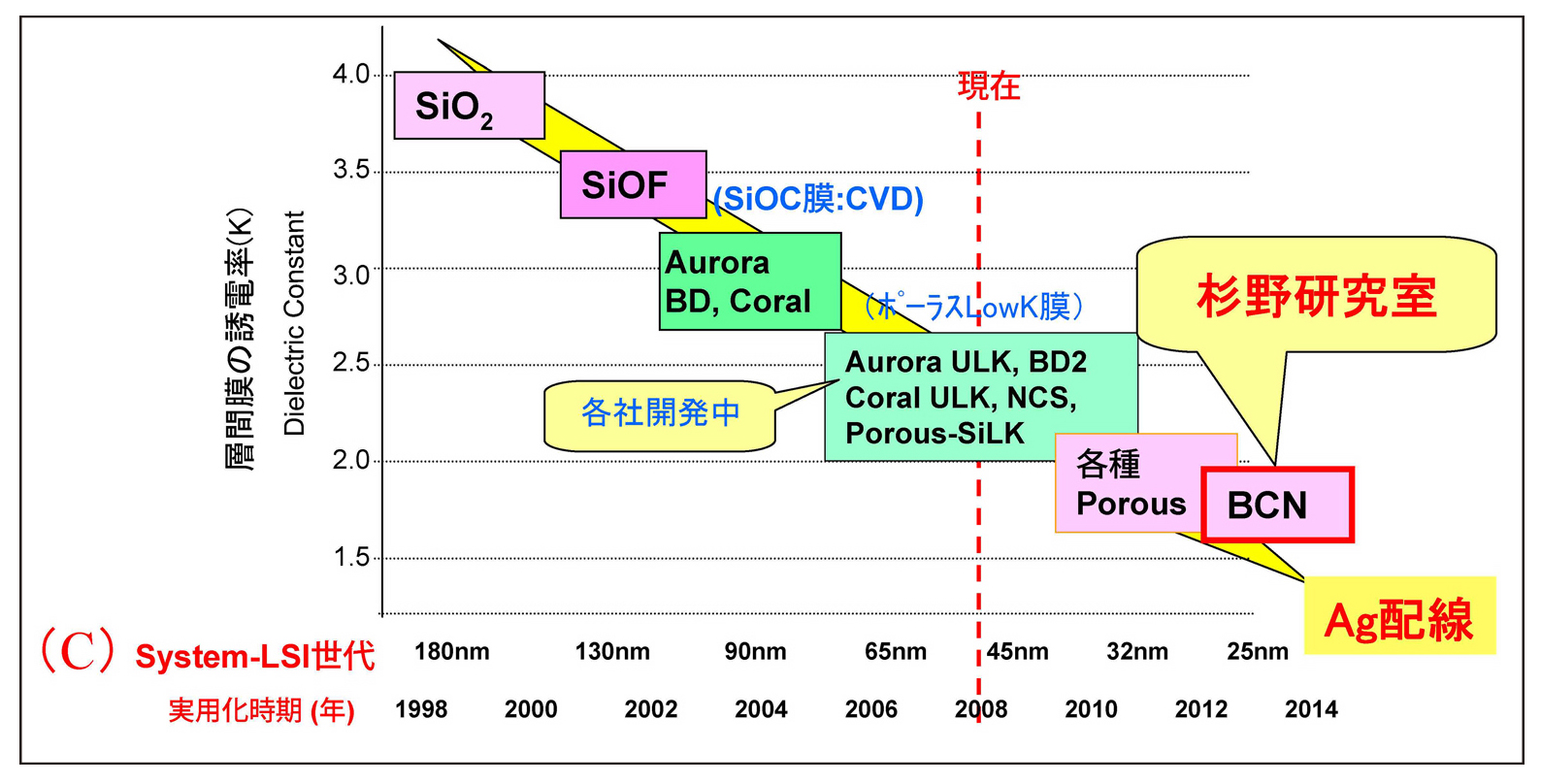

上に述べたようなリモートセンシングの実現にはLSI の高速動作が不可欠です。今や、トランジスタ1個のサイズはナノ領域に入り、次世代LSIの積層配線は9層に達し、LSIは抵抗とコンデンサの塊と化しています。この環境でLSIの高速動作を実現するには、誘電率(K)が低い絶縁材料を開発する必要があります。そこで、本研究室ではBCNによる、高速配線用LowK膜の開発に取り組みました。その結果、従来の絶縁体SiO2の誘電率が4程度に対し、1.9という低い誘電率をBCN膜で達成することができました。

- 高速微細配線用低誘電率膜(Low-K)トレンド

一方、我々は次世代パワーデバイス用の材料開発も進めています。従来のシリコンパワーデバイスには放熱等の問題があり、SiCやGaNといった材料による次世代パワーデバイスが研究されていますが、SiO2のような界面制御が容易な絶縁体がなかなか見当たらない。こういった課題に対し、我々はできるだけクリーンな界面が実現できる高誘電率材料の開発に取り組んでいます。従来のSi-SiO2に代わる新たな系を、なんとか探し出したいと考えています。

上の2つは比較的実用化に近い研究ですが、もっと長期的視野に立った夢のような研究も行っています。例えば、自然界の風、光、熱、音といったエネルギーを効率よく電力に変換するための、マイクロマシン(微小発電デバイス)の開発。そんなマイクロマシンを搭載したセンサーを渡り鳥や回遊性のある魚に取り付けて、その位置と温度変化を調べれば、地球規模での環境変化をセンシングできる可能性があります。野生の生き物は環境変化に非常に敏感ですから。この場合、鳥には風力発電マイクロマシンを魚には水力発電マイクロマシンを使うことで、継続的なセンシングが可能になるはずです。

社会的課題の探求

私は大学外の方と積極的に接して、社会的課題が何かということを常に探しています。それらをリモートセンシングという視点を通じて見つめることで、研究分野はますます広がっていくはずです。非常に面白い研究分野だと思いますね。これからも我々は、安全で安心な生活の実現という、大きなビジョンを持って独自性を重視した研究を進めて行くつもりです。

小さいときからねじ回しとペンチを持っていることが多かった。

モノづくりが好きなんですよ。手はいつも傷だらけでしたね。